Formulaire d'inscription

Grâce à vos indications, nous ferons de mon mieux pour vous aiguiller vers la formule la plus adaptée selon votre niveau, vos attentes ainsi que vos objectifs.

En France, dire merci à un prof, c’est parfois une carte griffonnée à la fin de l’année, une boite de chocolats posée sur le bureau, ou un sourire un peu gêné au moment des adieux. En Chine, le 10 septembre, la gratitude devient un phénomène national. Ce jour-là, l’espace public tout entier se transforme en une immense carte de vœux adressée à ceux qui transmettent le savoir. WeChat, Weibo, Douyin : les réseaux sociaux sont submergés par un flot ininterrompu d’hommages, de photos de classe et de messages d’anciens élèves qui écrivent, non sans une certaine solennité : « Merci, sans vous, je ne serais pas là où je suis. ».

Dans les écoles, les enfants répètent des chansons, montent sur scène, décorent la salle de classe de ballons et de banderoles.

La Fête des enseignants (教师节, jiàoshī jié), ce n’est pas juste une tradition sympathique. C’est un rituel social puissant, l’expression d’une valeur profondément chinoise : le respect pour le savoir et, surtout, pour celui qui le transmet. Alors pourquoi cette reconnaissance est-elle aussi forte en Chine, bien plus marquée que dans la plupart des cultures occidentales ? Pour le comprendre, il faut remonter aux racines philosophiques de la société chinoise, là où l’enseignant n’est pas seulement un prof, mais un guide de vie.

« Quand un père vous donne la vie, un maître vous donne une destinée. » Ce proverbe chinois résume parfaitement la vision traditionnelle : l’enseignant n’est pas un simple transmetteur de savoir, il est une figure qui façonne votre avenir.

En Chine, on parle de « Shi En » (师恩). Le mot shī (师) désigne l’enseignant, et ēn (恩) signifie une grâce, une bienveillance, une dette morale impossible à rembourser complètement. Autrement dit, chaque élève porte en lui la dette immense d’avoir reçu l’enseignement de son professeur — une dette comparable à celle qu’on a envers ses propres parents.

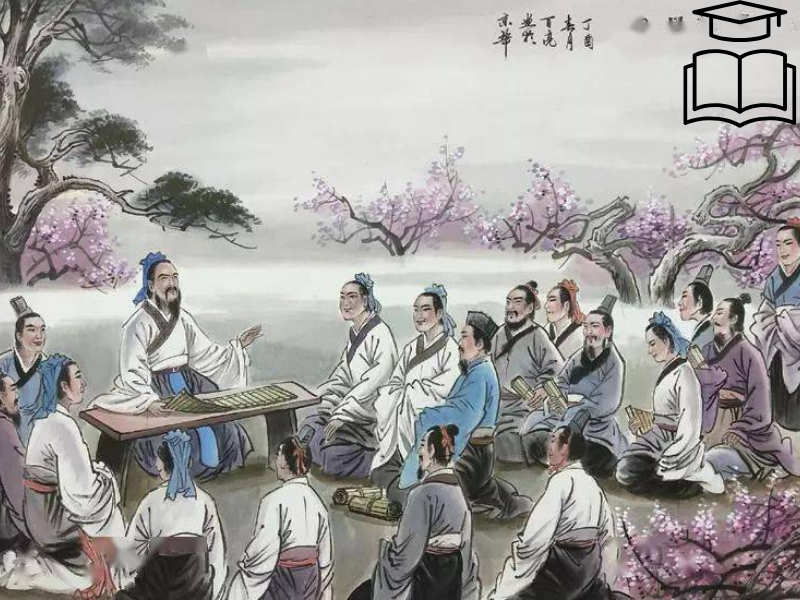

Cette idée vient directement de Confucius (孔子, Kǒngzǐ). Pour lui, l’enseignant n’est pas seulement quelqu’un qui explique des leçons : il est un modèle moral. D’où l’expression chinoise 为人师表 (wéi rén shī biǎo), qu’on pourrait traduire par « être un exemple pour les autres ». Le prof incarne une façon d’être au monde, pas seulement une compétence.

Et si cette vision est si forte, c’est aussi parce qu’elle s’ancre dans une valeur fondamentale : la piété filiale (孝, xiào). Dans la hiérarchie traditionnelle des relations sociales, les parents sont au sommet, mais juste après viennent… les enseignants. Le respect qu’on leur doit est du même ordre. On ne discute pas avec un professeur comme avec un copain ; on l’écoute, on le suit, on lui doit presque un respect filial.

Même le mot utilisé pour désigner un professeur en dit long : Lǎoshī (老师). Le caractère 老 (lǎo) est souvent traduit par « vieux », mais il ne s’agit pas ici de faire référence à l’âge. C’est un titre honorifique, un titre de respect et de déférence. C’est pourquoi la traduction la plus juste de Lǎoshī (老师) serait plutôt « Vénérable Enseignant » ou « Vénérable Maître ».

En somme, dans la culture chinoise, le professeur est bien plus qu’un métier : c’est une figure quasi parentale, un guide qui vous montre le chemin. Et cette vision, même si elle évolue avec la modernité, reste profondément ancrée dans l’imaginaire collectif.

Si la Fête des enseignants a des racines philosophiques très anciennes, sa version actuelle est en réalité assez récente. Elle a été officiellement instaurée en 1985, avec une date fixée au 10 septembre. Pourquoi ce jour-là ? Tout simplement parce qu’il tombe au début de l’année scolaire, un moment idéal pour rappeler dès la rentrée que l’enseignant est au centre du jeu.

Mais au-delà du calendrier, ce jour ravive une tradition millénaire : dire haut et fort sa gratitude envers ses professeurs. Et en Chine, ça se vit partout, pas seulement dans les classes.

Les élèves offrent des cartes écrites à la main, souvent décorées avec soin. Les fleurs tiennent une place particulière : le lys (pureté), des gypsophiles (qui symbolisent les nombreux élèves des professeurs), des tournesols (le professeur éclaire la route comme le soleil) et surtout les œillets qui symbolisent l’admiration et l’amour profond, ce qui correspond parfaitement au message de gratitude envers un enseignant. Ces bouquets remplissent les salles des professeurs et transforment les écoles en jardins colorés.

Le 10 septembre, les réseaux sociaux chinois se remplissent littéralement de déclarations de gratitude. Sur WeChat, il n’est pas rare de voir d’anciens élèves publier une vieille photo de classe en écrivant : « Merci à mon professeur de maths qui m’a appris bien plus que des équations. » Ces posts ne sont pas de simples souvenirs : ce sont de véritables hommages publics.

Dans de nombreuses écoles, les élèves montent sur scène pour chanter, réciter des poèmes ou jouer des petites pièces dédiées à leurs professeurs. Les salles de classe se décorent de ballons, de banderoles colorées, et l’ambiance devient presque festive, comme une petite fête nationale à l’échelle de l’école.

Et la question des cadeaux ? Soyons honnêtes : offrir des présents peut parfois poser problème. En Chine, on distingue bien le petit cadeau symbolique (une boîte de chocolats, des fleurs, un livre) de la tentative d’influence (cadeaux onéreux, enveloppes d’argent). Cette seconde pratique est clairement condamnée par la société et par les autorités. Aujourd’hui, l’accent est mis sur la sincérité du geste, pas sur sa valeur matérielle.

Bref, entre tradition et modernité, entre cartes manuscrites et posts sur WeChat, la Fête des enseignants est un moment où la gratitude se rend visible, où l’école devient un lieu de célébration.

En Chine, dire « merci » à un professeur ne se résume pas à un geste poli. C’est vital. Parce que derrière chaque bouquet ou chaque message de gratitude, il y a une réalité : l’enseignant est la clé qui peut ouvrir — ou non — les portes de l’avenir.

Vous avez sans doute entendu parler du Gaokao (高考), l’examen d’entrée à l’université. Pour des millions de jeunes, c’est l’épreuve décisive de leur vie : réussir, c’est accéder à de meilleures écoles, de meilleures opportunités, un avenir différent. Dans ce contexte, le professeur n’est pas seulement un guide académique : il devient presque un stratège de bataille, celui qui vous prépare à franchir l’obstacle. Son regard bienveillant, ses encouragements, sa rigueur peuvent littéralement changer la trajectoire d’un élève.

Mais il ne s’agit pas que de notes. Dans une société où la hiérarchie et la discipline sont fortes, être reconnu par son professeur, c’est être reconnu comme une personne de valeur. Quand un prof vous sourit, vous encourage, ou vous dit : « Tu peux y arriver », cela pèse lourd. Ce n’est pas seulement valider un exercice, c’est valider l’élève dans son ensemble — sa persévérance, son caractère, sa dignité.

Beaucoup d’étudiants racontent ce genre d’histoires : « J’étais nul en maths, je pensais abandonner. Mais mon professeur m’a dit : ‘Ne regarde pas seulement tes erreurs, regarde tes progrès.’ Cette phrase, je m’en souviens encore aujourd’hui. Elle m’a donné confiance, pas seulement en maths, mais en moi-même. »

Et c’est là le cœur du Shi En (师恩) : cette dette de gratitude n’est pas abstraite. Elle est liée à des expériences concrètes, des moments où un professeur a fait la différence.

En Chine, on dit souvent que l’élève peut oublier une formule, un poème ou une règle de grammaire… mais il n’oublie jamais un professeur qui l’a vu, compris et encouragé.

Alors bien sûr, vous pourriez dire : « Mais chez nous aussi on respecte les profs ! » Et c’est vrai. En France, on a tous en tête un enseignant qui nous a marqués, inspirés, ou redonné confiance. Simplement, la manière de vivre ce respect est différente.

En France, la relation élève-prof est souvent plus horizontale. On valorise l’esprit critique, la remise en question, parfois même la contestation. On connaît l’image du prof qu’on admire pour sa compétence personnelle, son charisme ou son humour, mais rarement parce qu’il occupe une fonction « sacrée ». Le respect n’est pas automatique : il se gagne au fil des cours, des échanges et de l’estime mutuelle.

En Chine, c’est tout l’inverse : le respect est d’abord accordé à la fonction elle-même. Le simple mot Lǎoshī (老师) porte en lui cette déférence. On ne tutoie pas un enseignant, on ne l’appelle pas par son prénom. La tradition confucéenne impose une distance respectueuse, même si derrière il peut exister une proximité affective.

Deux phrases qui résument tout.

En France : « Les profs, il faut pas les idolâtrer, ce sont des gens comme nous. »

En Chine : « Sans l’enseignant, l’élève ne peut pas trouver son chemin. »

Ces deux visions ne s’opposent pas, elles traduisent simplement deux cultures éducatives. En France, la gratitude est souvent intime, individuelle, exprimée à la fin d’une année ou bien des années plus tard. En Chine, elle est institutionnalisée, inscrite dans le calendrier, et portée collectivement.

Bref, ce n’est pas une question de « mieux » ou de « moins bien » : c’est une différence de degré et de logique culturelle.

La Fête des enseignants en Chine n’est pas une simple formalité avec quelques fleurs et des cartes colorées. C’est le rappel annuel d’une valeur profondément ancrée : le savoir n’a de sens que parce qu’il est transmis, et celui qui le transmet mérite un respect quasi filial. Derrière chaque bouquet, chaque message sur WeChat ou chaque spectacle d’élèves, il y a cette idée de Shi En (师恩), la dette de gratitude envers le maître, qui dépasse le cadre scolaire pour toucher à la morale et à l’identité.

Bien sûr, la Chine d’aujourd’hui est traversée de tensions : entre tradition et modernité, entre respect sincère et critique du système éducatif, entre gratitude filiale et pression des examens. Mais ce qui demeure vivant, c’est l’émotion authentique qui se lit dans les yeux d’un élève quand il dit : « Merci, Laoshi. »

Et c’est là qu’on voit combien langue et culture sont indissociables. Comprendre le mot Lǎoshī, saisir le sens profond de Shi En, c’est entrer dans un monde de références culturelles qui vont bien au-delà de la simple grammaire et qui donnent vie à chaque caractère.

C’est exactement cette approche que nous portons chez Top Chinois : apprendre le mandarin, oui, mais pour comprendre la logique humaine qui se cache derrière les mots. Parce qu’apprendre une langue, c’est apprendre à voir le monde autrement.

Lire aussi : Gaokao : l’examen qui façonne l’avenir de la jeunesse chinoise

Si vous êtes intéressé par l´apprentissage du chinois, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour connaître notre cours de chinois 😉

Vous pourriez aussi apprécier ces articles :

Merci beaucoup ! Nous avons bien reçu votre demande d’inscription, notre équipe reviendra vers vous. A très vite !

Grâce à vos indications, nous ferons de mon mieux pour vous aiguiller vers la formule la plus adaptée selon votre niveau, vos attentes ainsi que vos objectifs.

Laisser un commentaire