Formulaire d'inscription

Grâce à vos indications, nous ferons de mon mieux pour vous aiguiller vers la formule la plus adaptée selon votre niveau, vos attentes ainsi que vos objectifs.

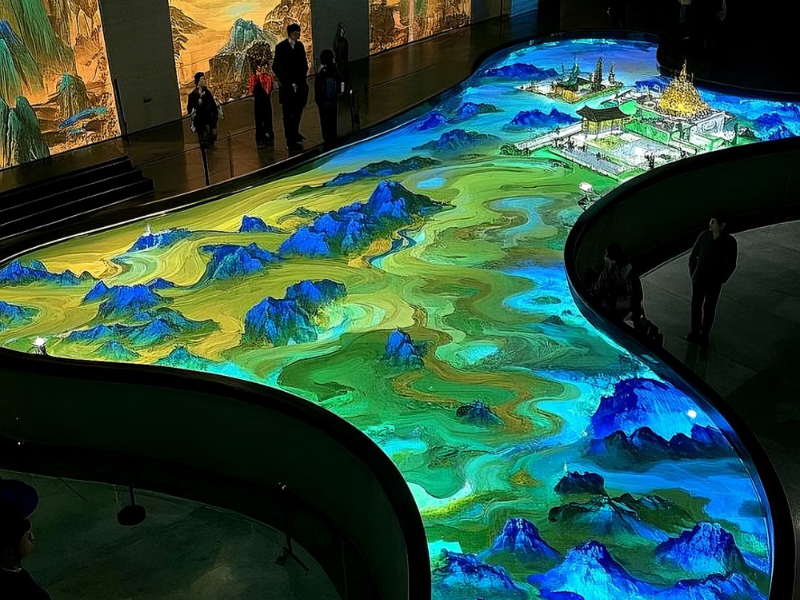

En France, un centre commercial, c’est des néons, des soldes, des chariots. À Shanghai, c’est une cascade tropicale, un café à chats, une installation d’art contemporain… Avant même d’apercevoir une boutique.

Dans les grandes villes chinoises, les malls ne sont pas seulement des temples de la consommation. Ce sont des lieux où l’on vient flâner, s’asseoir, discuter, se rafraîchir ou simplement passer du bon temps en famille. Ils attirent des visiteurs pour leurs jardins suspendus, leurs expos d’art, ou leurs cafés à thème… bien plus que pour leurs boutiques de luxe.

On y croise des personnes âgées venues chercher un peu de fraîcheur, des enfants qui dessinent dans un atelier pendant que leurs parents prennent un café, des jeunes qui posent pour des selfies devant une cascade intérieure. Parfois même… des poules dans une mini-ferme éducative.

Ce phénomène peut surprendre. Pourquoi une telle effervescence autour d’un lieu que nous, Européens, considérons souvent comme impersonnel, purement commercial, voire un peu triste ? Pourquoi les centres commerciaux en Chine ont-ils pris une place aussi centrale dans la vie urbaine ?

En Chine, surtout dans les grandes métropoles comme Shanghai, Pékin ou Shenzhen, l’espace personnel est souvent restreint. Les appartements sont généralement petits, et le climat peut être extrême — canicule étouffante en été, froid persistant en hiver. Résultat ? Les centres commerciaux sont devenus de véritables refuges climatiques.

C’est là qu’on vient chercher un peu de fraîcheur ou de chaleur, marcher à l’abri, se poser sur un banc… sans rien acheter. On y croise des groupes de retraités assis près des fontaines, des enfants qui courent entre les plantes vertes, des couples qui flânent dans les allées vitrées. C’est le « troisième lieu » par excellence : ni maison, ni travail, mais un espace de respiration, de lien social, de promenade.

Contrairement aux galeries marchandes européennes souvent froides ou impersonnelles, les malls chinois sont pensés comme des espaces à vivre. On y trouve des coins végétalisés, des allées baignées de lumière, des salons ouverts où l’on peut s’installer librement. Tout est fait pour qu’on s’y sente bien — et qu’on ait envie d’y rester.

Prenez par exemple K11 à Shanghai : ce centre mêle galeries d’art, terrasses, cafés cosy et zones de repos avec fauteuils design. À Joy City, dans plusieurs villes, on trouve même des manèges et des attractions intérieures. Et Taikoo Li à Chengdu est un centre à ciel ouvert, construit comme un vieux quartier réinventé, où chaque ruelle invite à la balade.

Mais pourquoi tant de soin apporté à ces espaces « inutiles » ? Pourquoi investir dans des fontaines, des jardins, des expositions ou des cafés à chats, quand on pourrait remplir chaque mètre carré de boutiques rentables ? En réalité, ce n’est pas inutile du tout — c’est même une stratégie.

D’un côté, il y a les promoteurs immobiliers et les marques. Dans un pays où l’offre commerciale est surabondante, il ne suffit plus d’avoir des produits à vendre. Il faut créer un lieu-monde, une ambiance, une expérience. Plus les visiteurs restent longtemps, plus ils consomment. Et surtout : plus ils reviennent.

On ne vient plus au mall juste pour acheter, mais pour vivre quelque chose. Résultat : une fidélisation bien plus forte.

De l’autre côté, il y a l’État. Les autorités locales, en Chine, ont très vite compris l’intérêt d’intégrer les centres commerciaux dans leur politique d’urbanisme du quotidien. Là où les villes européennes peuvent compter sur leurs centres historiques ou leurs places publiques pour structurer la vie sociale, les villes chinoises, souvent construites très rapidement, manquaient de ces lieux de centralité. Le mall est donc devenu une sorte de place de village moderne.

Dans certains cas, les autorités imposent même aux promoteurs d’aménager des espaces verts, des installations culturelles ou des zones ouvertes au public dans leurs projets. Une façon habile de compenser le manque d’espaces publics traditionnels tout en stimulant la consommation.

Et puis, il y a le boom des expériences. Chaque mall cherche à se distinguer avec des offres uniques : cafés avec chats ou lapins, mini-fermes urbaines, ateliers de poterie, galeries d’art temporaires, espaces immersifs à selfies, etc. Ce ne sont plus de simples lieux de passage, ce sont des lieux d’attraction. On y vient comme on irait dans un musée… sauf que l’entrée est gratuite, et qu’on repart souvent avec un sac de shopping.

Si les malls chinois attirent autant de monde, c’est aussi parce qu’ils sont devenus de véritables microcosmes urbains, capables de répondre à tous les besoins d’une journée. On peut s’y divertir, apprendre, se détendre, travailler, faire garder ses enfants… ou juste se balader dans un décor pensé pour être photographié.

Chaque détail est pensé pour plaire à l’œil : murs végétaux, cascades artificielles, néons artistiques, œuvres d’art contemporain, balançoires suspendues… Même les cafés ou les librairies deviennent des spots à selfies. Il ne s’agit plus seulement de consommer, mais de mettre en scène sa vie dans un décor soigné, souvent spectaculaire.

Le week-end, de nombreux parents emmènent leurs enfants dans les malls… non pas pour faire du shopping, mais pour les cours extrascolaires :

1.ateliers créatifs (dessin, pâte à modeler, robotique),

2.écoles de danse, de musique, de codage,

3.coins lecture animés par des storytellers,

4.démonstrations scientifiques ou artistiques.

Pendant ce temps, les adultes peuvent faire leurs courses, lire, ou simplement souffler dans un café climatisé. Tout le monde y trouve son compte.

Beaucoup de malls en Chine intègrent aujourd’hui des jardins intérieurs, des rooftops végétalisés, des coins détente avec fontaines et plantes tropicales.

C’est le cas par exemple de Raffles City à Shanghai, de Taikoo Li à Chengdu ou du K11 Art Mall, où se mêlent art contemporain, murs végétaux et patios baignés de lumière.

Le saviez-vous ? Un centre commercial chinois moyen consacre deux fois plus d’espace aux zones végétalisées qu’un mall européen classique. Pas pour faire joli — mais pour inviter à rester, à respirer, à se sentir bien.

Quand on découvre l’ampleur des malls chinois, leur diversité, leur animation, on se demande forcément : et pourquoi pas chez nous ? La réponse tient en deux grandes différences : le modèle économique… et la culture de la consommation.

En France, un centre commercial doit rentabiliser chaque mètre carré. Les espaces de détente, les expositions gratuites, les zones sans boutiques sont souvent perçus comme des pertes de revenus. Résultat : moins de place pour l’agrément, plus pour les enseignes.

À l’inverse, en Chine, de nombreux promoteurs et marques acceptent — voire recherchent — des espaces non directement lucratifs : jardins intérieurs, cafés immersifs, installations artistiques, mini-scènes pour spectacles… Ce sont des investissements à long terme, pensés pour fidéliser, renforcer l’image de marque, et surtout faire du centre commercial une destination.

Côté revenus, les malls chinois reposent sur un modèle plus mixte : loyers commerciaux, bien sûr, mais aussi partenariats avec des marques, événements sponsorisés, espaces pop-up temporaires, locations de stands ou d’ateliers. Tout est pensé pour faire vivre le lieu en continu.

Mais la vraie différence est peut-être ailleurs : dans l’usage même qu’on fait du centre commercial.

En Chine, aller au mall est une activité en soi. On y passe l’après-midi comme on irait dans un parc ou un musée. On y va sans forcément acheter, pour flâner, pour se divertir, pour rencontrer du monde. C’est un lieu accueillant, vivant, intégré au quotidien.

En France, au contraire, le centre commercial reste souvent un lieu de passage, pratique mais peu séduisant. On y va quand on en a besoin. Rarement par envie.

Alors, est-ce une question de culture… ou simplement d’urbanisme ? Peut-être un peu des deux. Ce qui est certain, c’est que la Chine a su transformer un espace marchand en lieu de vie — et ça change tout.

En Chine, aller au centre commercial, ce n’est pas consommer. C’est respirer un peu d’air frais, voir du monde, passer du temps en famille, laisser les enfants découvrir, profiter de la clim’ en été, ou juste se poser un moment dans un coin agréable.

C’est peut-être ça, la vraie réussite du modèle chinois : avoir transformé un temple de la consommation… en espace de vie.

Alors que les centres commerciaux européens se vident peu à peu, menacés par l’e-commerce et la monotonie architecturale, les malls chinois explosent d’inventivité. Ils ne cherchent pas seulement à vendre, mais à accueillir, étonner, fidéliser.

Est-ce un modèle exportable ?

Pas tel quel. Mais une leçon, oui : dans un monde où tout s’achète en ligne, l’avenir du retail passe par l’émotion – pas par les rayons.

Lire aussi : Live Shopping en Chine : La révolution du e-commerce en direct !

Si vous êtes intéressé par l´apprentissage du chinois, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour connaître notre cours de chinois 😉

Vous pourriez aussi apprécier ces articles :

Merci beaucoup ! Nous avons bien reçu votre demande d’inscription, notre équipe reviendra vers vous. A très vite !

Grâce à vos indications, nous ferons de mon mieux pour vous aiguiller vers la formule la plus adaptée selon votre niveau, vos attentes ainsi que vos objectifs.

Laisser un commentaire